デジタルレイバーが同僚として当たり前に働く時代の人間の役割は?

遠隔地の人とのビデオ会議は、コロナ禍以降、すっかり一般化しました。業種や仕事内容によっては、一度も対面で会ったことのないメンバーがいても、さほど特別ではないでしょう。

仮想労働者としてのデジタルレイバーが、一緒に働く自分の同僚になるのは、いずれ普通のことになるはずです。ただ、働き手として気になるのは、ある日、とても優秀な部下や同僚が自分のチームにやってきたら、どうするか?24時間365日働き、効率的でミスもせず、しかも賃金上昇や待遇改善も要求しない。全く勝てる気がしない、自分の役割や存在価値はどこに…?

社会と人間の現実を踏まえ、チームとして成功するポイントを考えてみましょう。前回までの記事の続きで、お読みいただけると幸いです。

デジタルレイバーとの協働で変化する仕事

優秀なチームメイトであるデジタルレイバーに業務の一部を担ってもらうことで、人間の役割が変化します。例えば、マーケティング部門では、デジタルレイバーがターゲット市場のデータをリアルタイムに分析。効果的な資料の作成・編集・更新も手伝ってくれる、非常に心強い存在です。一方、人間のチームメンバーは、そのデータを基にキャンペーン戦略を立案し、ステークホルダーに説明します。

定番の非効率なルーティーンワークがデジタルレイバーで自動化されることで、人間はより戦略的でクリエイティブな業務に集中できます。むしろ人間は、デジタルレイバーの特性を理解して能力を最大限に引き出す、新しい役割にシフトチェンジする必要があります。

人間が発揮すべき能力と、役割としての責任

デジタルレイバーが活躍する一方、「人間としての自分」が持つ価値として、主に以下の能力が求められていくでしょう。

ビジョンと方向性を定める戦略的意思決定

企業のビジョンや戦略を策定し、デジタルレイバーの導入目的や活用方法を決定するのは、人間の重要なミッションです。マーケットのトレンドや顧客のニーズ、テクノロジーの未来を理解し、デジタルレイバーをどのように活用していくべきか?長期的な視点から判断する必要があります。

課題に挑戦するクリエイティブな問題解決

ビッグデータに基づいて、分析や予測を効率的に処理するのは、デジタルレイバーが得意なこと。しかし、人間の持つ創造性や洞察力は依然として非常に重要です。(今はまだ)AIでは解決できない問題に挑戦し、人間は新しいアイデアやソリューションを生み出す役割を担います。人間の創造性を最大化するためにAIがある、主従関係が重要です。

責任あるAI活用としての倫理的な判断

AIの活用には、倫理的な問題点やバイアスのリスクが伴い、全世界的な重要議題にもなっています。何を「正しさ」と規定するのか?AIが出した結果を鵜呑みにするのではなく、倫理的な観点から判断し、必要に応じて修正を加えるのは、人間の最終判断と説明責任です。

デジタルレイバーの監視と評価、成果の維持

AIは毎週のように進化し、デジタルレイバーの能力も向上していきます。デジタルレイバーが正常に機能しているかを常に監視し、パフォーマンスを評価して、必要に応じて改善するのも人間の役割。ローコード+AIをベースとした、継続的な監視と評価、修正の高速なループが必要です。

円滑なコミュニケーションとチームワーク

デジタルレイバーは、あくまでツールの一つ。人間とのコミュニケーションや協力抜きに、その能力を最大限に発揮はできません。両者が効果的に協働できるよう、人間側のコミュニケーションを円滑化し、チームワークを促進する配慮や調整、交渉もまた、人間の重要なタスクです。

デジタルレイバーと人間が働きやすい環境作りとは?

では、デジタルレイバーとストレスなく一緒に働いて成果を出すには、どのような準備や整備をすればいいでしょうか?

人間の役割の再定義

組織内での人間の役割を再定義することは最も重要です。誰が、何を、どこまで担当するのか?人間側の役割が決まることで、デジタルレイバー側の機能や仕様が決まり、両者の協働を前提とした新しい業務モデルを構築していくことが可能です。

チームコミュニケーションの強化

正しい理解が忌避感を取り除きます。チーム全体に協力を促して、デジタルレイバーとのコミュニケーションを円滑にするツールやプロセスを導入します。例えば、動作状況をリアルタイムで把握できるダッシュボードを導入し、チームメンバーに状況を共有するのは有効です。

条件次第では、架空のキャラクターとしてのペルソナを与えるのもいいでしょう。SlackとAPIで連携し、雑談チャンネルで対話仲間になってもらうのもいいアイデアです。仕事上必要な指示や報告以外の接点は、人間同士のチームメンバー間にもポジティブな影響を与えます。

ローコード+AIでアジャイルな改善

朝令暮改を繰り返すことは、人間相手だとお互いにストレスにしかなりませんが、それが全くないのがデジタルレイバーのいいところ。一度で完璧な環境や体制はできないので、人間側の負担を減らすことを目指して、少しずつ高速に改善を繰り返していきます。そのためには、手元で高速に開発できるローコード開発プラットフォームが有効です。

ただし、時間は有限。的確な指示を出して求める結果を効果的に得るには、何を言語化・数値化する必要があるのか—これは、生成AIに指示を出すプロンプトエンジニアリングと同じです。アジャイルな改善を繰り返すうちに、人間側も鍛えられていきます。

未来の希望は、人間とデジタルレイバーの協働だが…

ローコードとAIで実現するデジタルレイバーは、複雑で非効率なタスクを強力に助けてくれる存在です。この「新人」が働きやすい環境を整えていくことは、先輩である人間側の義務だともいえます。協働することで、人間は戦略的思考や創造性を発揮する役割にシフトできます。企業にとって、競争力やレジリエンス(回復性)が高まり、持続可能な成長を実現できます。新たな価値を創出することで、個人のスキルにも大きなプラスになるでしょう。

…しかし、現実には、なかなかそうはならないはず。システムが効率化され、人の意欲が高まって新しいことにチャレンジできる!—そんな輝かしいサクセスストーリーは、転職や就活サイト、企業の求人ページだけです。

組織の構成でよく言われる「262の法則」を知っていますか?組織は、優秀な2割・平均的な6割・貢献度の低い2割で構成されていることを示す法則です。そして、構成員が入れ替わっても、自然とこの比率に落ち着いていくことも知られています。人間は、システマティックには機能しません。

HR(人事)にもローコード+AIが導入されることで、例えば、働いている振りをしてきた人の存在もまた、人事評価系のシステムで把握されるはず。給料分の仕事をやる・給料分の仕事だけしかしない。これを、組織と個人がそれぞれどう評価するか?

結局、何が人の仕事として残されるのか?

仕事の大半をデジタルレイバーに任せた後、人間に残されるのは、分刻みの会議の連続と、ステークホルダーへの説明や謝罪ぐらいでしょうか。重要でも緊急性は低いタスクや他者に頼めない反復作業は、無駄として削られるでしょう。同僚に愚痴をこぼしたり、別チームの人との雑談を通じて、人柄の相互理解を深めるようなコミュニケーションも、減るかもしれません。

同じような構図は、今すでにあります。受付業務や倉庫管理、生産などを徹底的にアウトソースして、本社は数字だけ管理している例は珍しくありません。「選択と集中」を金科玉条に、当たりの宝くじだけを買おうとするような判断を繰り返した末に、果たしてどんな結果になるか?

BANIという概念で示される、予測や理解が不可能な変化が前提の世の中です。だったら、貢献度が低いと思われてきた人たちの中に、実はブレイクスルーのヒントが眠っている可能性はないでしょうか?

生産性向上のためにデジタルレイバーを導入したはずが、メンバーのメンタルヘルスが悪化すれば、チームの生産性が低下することは目に見えています。適切なデジタルレイバーの使い方が問われ、ITに一定期間触れないデジタルデトックスが、重視されるかもしれません。

▼デジタルメンタルヘルス講座 – Department of Digital Mental Health

https://dmh.m.u-tokyo.ac.jp/

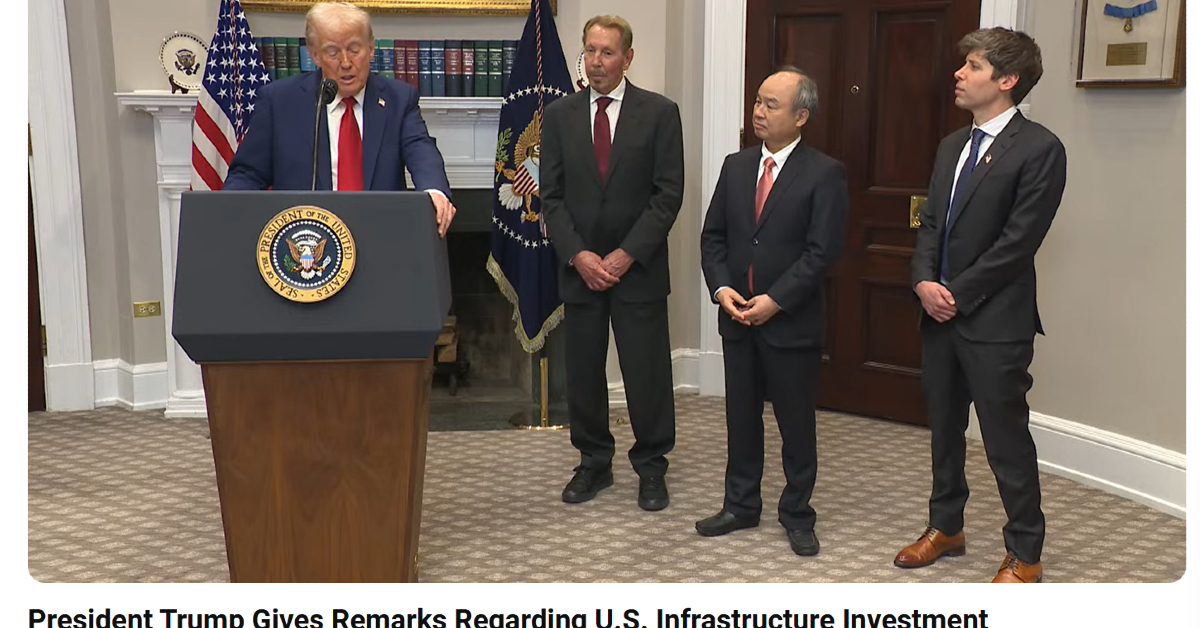

複雑で面倒な人間という存在を、深く理解できるデジタルレイバーが登場するのは、相当先かもしれません。しかし、結局のところ、デジタルレイバーについて深く考えることは、人間について考えることに他なりません。 先日発足した第二次トランプ政権では、OpenAIとソフトバンクG、OracleによるAIインフラの合弁会社が発表され、今後4年間で5,000億ドルが投資される計画です。現在のAIがさらに進化した「超知性」としてのAGI(汎用人工知能)の実現に向けて、事態は急加速で進みそうです。

デジタルレイバーの最初の導入は、貢献度が低く応用範囲も狭くても、技術革新で評価が上がっていきます。いずれは人間の能力を拡張し、より高度な仕事や創造的な活動に集中することを可能にする、頼れるパートナーとして振る舞ってくれるでしょう。一方で人間の側は、役割の再定義やコミュニケーションの強化を通じて、チーム全体の協力を促進することが求められます。

理想と現実、デジタルレイバーと人との間で、何をどう判断すべきか?本当に難しい問題です。しかし、人間でなければならない価値は、むしろそれを考え続けることにあるのかもしれません。